ウェブサイト運営を任されたものの、「SEO対策」と聞くだけで難しそうに感じ、何から始めればよいのか戸惑っていませんか?

実際、専門ではないWeb担当者の多くが同じ壁にぶつかっています。SEOは専門用語も多く、アルゴリズムも変化するため不安になるのは当然です。ですが、基本を押さえればSEOは決して専門家だけの領域ではありません。

この記事では、SEO対策の基礎から重要性、具体的な進め方までをわかりやすく解説し、実践の第一歩を後押しします。

SEO対策の基本と目的:初心者Web担当者向けガイド

SEO対策は“検索エンジンのため”ではなく、ユーザーの課題を解決するための設計と改善の総称です。表面的なテクニックではなく、コンテンツの質・被リンク・技術の3軸を継続的に高めることが大切です。

本章では、まず「SEOとは何か」を整理し、目的である①上位表示によるアクセス増と②有益情報で満足度を高めCVへ導く方法を紹介していきます。

SEO対策とは何か

.jpg)

SEO(Search Engine Optimization)とは日本語で「検索エンジン最適化」を意味し、検索エンジンの結果ページで自社サイトを上位表示させるための取り組みのことです 。

「SEO」を簡単に言えば、検索エンジンでユーザーがあるキーワードを検索したときに、自分のサイトがより上位に表示されるようサイトを改善する施策全般を指します 。具体的には、Webサイトのコンテンツ(内容)や構造、技術的な要素を見直し改善することで、検索エンジンから正しく評価されるサイトにする業務のことをいいます。

たとえば、ユーザーのニーズに沿った有益なコンテンツを作成したり、サイト内部の構造を整理して検索エンジンのクローラー(巡回プログラム)が情報を取得しやすいようにしたりといった施策です。

こうしたサイト内部の改善(内部対策)と、後述するサイト外部からの評価向上(外部対策)を組み合わせて実施することで、検索エンジンの検索結果での露出を高め、より多くの訪問者を集めることができます 。

SEO対策の主な2つの目的(なぜ今重要なのか)

SEO対策の目的は大きく分けて2つあります。単なる順位上昇ではなく、集客と成果を安定的に伸ばすための基盤づくりに直結するものです。

1、上位表示によるアクセス増加

1つ目は、検索結果で上位に表示されることでアクセス数を増やすことです。

多くのユーザーは検索結果の1ページ目、特に上位のページしか閲覧しません。そのため、狙ったキーワードで上位表示されれば効率的に訪問者を集められ、集客力を大幅に強化できます。

2、有益な情報を提供して満足度を高めで成果(CV)につなげる

2つ目は、ユーザーにとって有益な情報を提供し、満足度を高めることで成果(コンバージョン)につなげることです。

単なる順位上昇が目的ではなく、ユーザーの課題解決に役立つコンテンツを届けることが本質です。その結果、サイト滞在時間が伸び、商品購入・問い合わせ・資料請求といった具体的な成果へと結びつきやすくなります。

つまりSEO対策の最終目的は、検索エンジン経由で見込み顧客を増やし、コンバージョンを促進して売上向上につなげることです。

質の高いアクセスを安定的に獲得できれば、広告に依存せずとも継続的な集客が可能となり、長期的なWebマーケティングの成果を支える強力な施策となります。

SEO対策の全体像と種類

SEO対策には、大きく分けて内部対策(オンページSEO)と外部対策(オフページSEO)の2種類があります 。

内部対策とは、自社サイト内部を改善する施策全般のことで、さらにコンテンツSEOとテクニカルSEOの2つの側面に分類されます 。一方、外部対策とは、自社サイト以外の外部から働きかけて評価を高める施策で、主に被リンクの獲得などによってサイトの権威性や信頼性を向上させる取り組みを指します

| 施策 | 内容 | 主な施策 |

|---|---|---|

| 内部対策(テクニカルSEO) | サイトの構造やHTMLなど技術的な側面を最適化し、検索エンジンのクロール・インデックスを円滑にする施策。 ユーザー体験も改善され、検索エンジンからの評価向上につながる。 | ・サイトの表示速度改善(Core Web Vitals最適化) ・モバイルフレンドリー対応(レスポンシブデザイン) ・XMLサイトマップやrobots.txt設定の最適化 ・内部リンク構造やサイト階層の整理 ・SSL化(HTTPS対応)による安全性の確保 ・構造化データのマークアップ実装 |

| 内部対策(コンテンツSEO) | ユーザーの検索意図に沿った質の高いコンテンツを継続的に提供し、サイト全体の評価を高める施策。検索結果で上位表示を狙うために、キーワード戦略や情報設計が重要となる。 | ・キーワード調査に基づく記事制作 読者にとって理解しやすい見出し(H2・H3)設計 ・タイトルタグ・メタディスクリプション最適化 ・画像のalt属性設定 ・コンテンツの定期的な更新・リライト ・E-E-A-Tを満たす専門性・信頼性の担保 |

| 外部対策(オフページSEO) | 自サイト以外からの評価を高める施策。他サイトからの被リンクやSNSでの言及(サイテーション)など、外部評価を獲得することで検索エンジンの信頼性を高める。 | ・良質な被リンク獲得(自然リンク・業界メディアからの紹介) ・プレスリリースやPR施策による外部評価の強化 ・業界ディレクトリや権威性サイトへの登録 ・SNS・外部メディアでのブランド言及拡大 ・被リンクやサイテーションのモニタリングと改善 |

内部対策

内部対策とは、自社サイト内の構造やコンテンツを最適化し、検索エンジンとユーザー双方にとって使いやすいサイトを作るための施策です。

特に、サイトの設計やHTMLタグの最適化、モバイル対応などはSEOの基盤となります。

| 項目 | 内容 |

| サイト構造 | ナビゲーション、階層設計、パンくずリスト、リンク構造を整理し、クローラビリティとユーザビリティを向上させる |

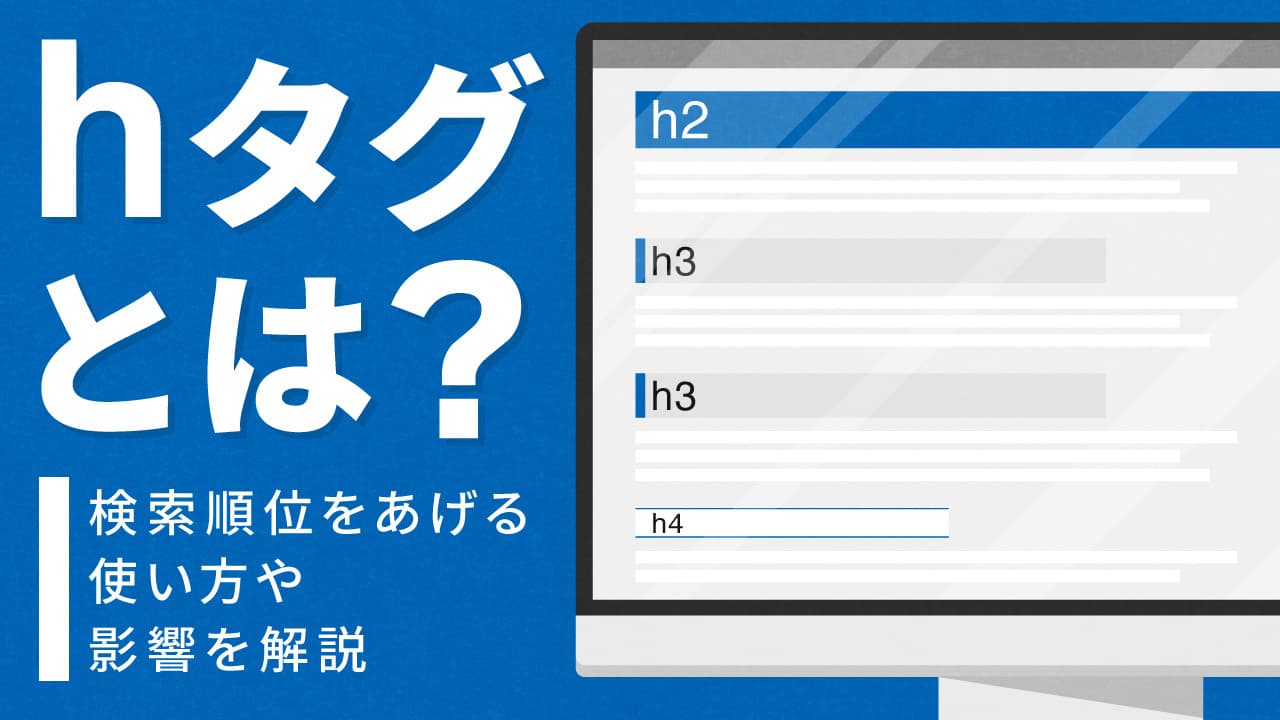

| HTMLタグ最適化 | タイトルタグ・メタディスクリプション・見出し(h1〜h3)を適切に設定し、検索意図に合致させる |

| サイト速度・モバイル対応 | Core Web Vitalsを意識したページ速度改善、レスポンシブデザインでのモバイル最適化 |

| 画像最適化 | alt属性の設定、画像圧縮、構造化データの活用により、検索エンジンに正しく内容を伝える |

上記のような内部対策はどれも基本的な施策ですが、効果は相互に関連しています。

たとえば、サイト構造を整理すればクロール効率が高まり、HTMLタグ最適化や画像最適化の効果も引き出しやすくなります。また、Core Web Vitalsなど技術面の改善はユーザー体験の向上にも直結します。

▼内部SEOについて詳しく知りたい方はこちら

テクニカルSEO(HTMLタグ・サイト構造・速度改善など)

テクニカルSEOは、検索エンジンが正しくサイトをクロール・インデックスできるようにするための土台づくりです。

具体的には以下のような施策が挙げられます。

- HTMLタグの正しいマークアップ

- クローラビリティを高めるサイト構造設計

- ページ速度やモバイル対応の改善(Core Web Vitals対応)

これらはユーザーの利便性だけでなく、検索順位にも直結する重要な要素です。

▼テクニカルSEOについて詳しく知りたい方はこちら

コンテンツSEO(検索意図・E-E-A-T・オリジナリティ)

SEO対策においてはコンテンツの質も欠かせません。Googleは「検索意図に合致しているか」「専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)があるか」「独自性があるか」を重視しています。

ユーザーの疑問や悩みを解決する記事を作成し、以下の記事でも紹介しているように内部リンクを適切に活用することで、サイト全体の評価も高まります。

▼詳しく知りたい方はこちら

外部対策(被リンク・ブランド評価・サイテーション)

外部対策とは、自社サイトの外部から得られる評価を高める施策です。

高品質な被リンクの獲得や、SNSやメディアでのブランド認知、企業名やサービス名が他サイトで言及される「サイテーション」が効果を発揮します。

▼詳しく知りたい方はこちら

LLMO対策

近年注目されているのが「LLMO(Large Language Model Optimization)」です。

ChatGPTなど生成AIが検索体験に組み込まれる中で、自社のコンテンツがAIに正しく引用・参照されることが重要になっています。

- 明確で論理的な文章構成(AIが理解しやすい形)

- 信頼できる一次情報や統計データの提示

- 権威性あるサイトからの参照や被リンク

SEOとLLMOを両輪で進めることで、今後の検索環境に適応した強い集客基盤を築けます。

SEO対策で優先的に取り組みたい効果の出やすい施策10選

SEOは幅広い施策が存在しますが、まず取り組むべきは「効果が出やすい基本施策」です。ここでは優先順位の高い10項目をチェックリスト形式で整理しました。

1.上位表示の仕組みを理解する

SEOは小手先のテクニックで順位を上げられるものではありません。

検索順位を決めるのは「コンテンツの質」「被リンクの数と質」「サイトの技術面」という3つの大きな要素です。

これらを総合的に高めることが、本質的なSEO対策につながります。さらに、内部リンクや関連キーワードの活用、ユーザー体験の改善も欠かせません。仕組みを正しく理解すれば、効果的な施策に優先順位をつけ、戦略的に取り組めるようになります。

2.キーワード戦略とターゲット設計

SEOは「どのキーワードで勝負するか」が成果を左右します。検索ボリュームが多すぎれば競合が強く、逆に少なすぎれば集客効果は限定的です。

そのため、自社の強みやユーザーのニーズに合ったキーワードを選び、さらにペルソナ(読者像)を明確にすることが大切です。ロングテールキーワードを狙えば競合を避けつつ成果を出しやすく、短期・中期・長期のバランスを意識した戦略が成功のカギになります。

▼詳しく知りたい方はこちら

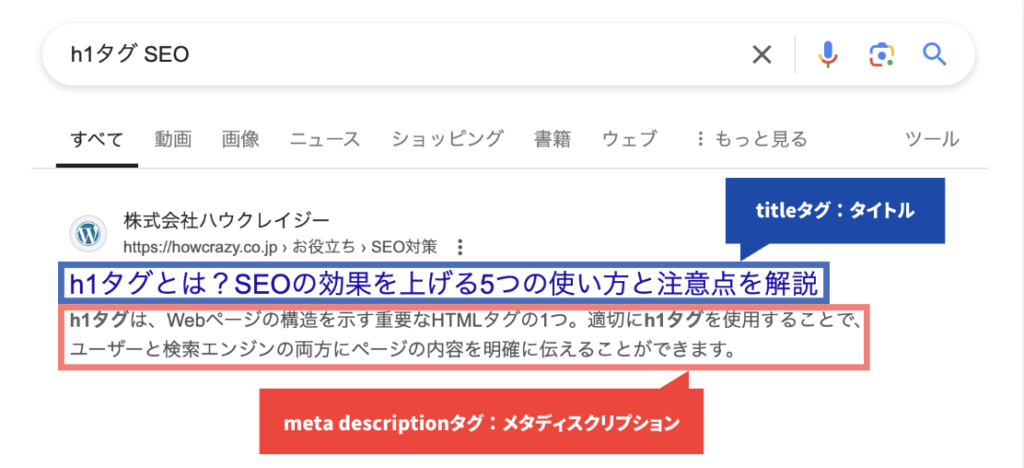

3.タイトルとメタディスクリプションの最適化

titleタグとmeta descriptionタグは、検索結果でのクリック率を大きく左右する最重要要素です。ユーザーが最初に目にする部分であり、SEOの入り口となります。

titleタグには主要キーワードを自然に盛り込み、検索意図に合った魅力的な表現を心がけましょう。

meta descriptionは記事全体の要約でありながら、ユーザーに「クリックする理由」を与える役割を持ちます。

titleタグとmeta descriptionを組み合わせて最適化することで、検索順位以上の流入を獲得できる可能性が高まります。

▼詳しく知りたい方こちら

4.検索意図に応えるコンテンツ設計

Googleは「ユーザーの課題解決」を最も重視しています。そのため、記事は検索意図に沿った内容を盛り込み、信頼できる情報源として評価される必要があります。

例えば「比較したい人」向けの記事では、表や事例を入れることで分かりやすさが増します。

さらにE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識し、独自の知見や事例を盛り込むと差別化が可能です。ユーザー満足度を高めることで、滞在時間やシェアにもつながり、結果的に検索順位の向上へと結びつきます。

▼詳しく知りたい方はこちら

5.リライトと最新情報の更新

SEOは「公開したら終わり」ではなく、定期的なリライトが欠かせません。

情報の鮮度は検索エンジンが評価する重要な基準であり、古い記事を放置すると順位が下がるリスクがあります。

具体的には最新の統計や事例を追加したり、内部リンクを整理してユーザーの回遊性を高めたりすることが効果的です。

また、検索ボリュームの変化や競合の動向に合わせて見出しやキーワードを調整することも必要です。リライトを繰り返すことで記事が資産となり、長期的な流入を維持できます。

6.内部リンクとトピッククラスター設計

SEOでは記事同士をつなげる内部リンクの設計も大切です。

関連性のある記事を網状につなぐことで、検索エンジンにサイト全体のテーマを伝えやすくなります。特に有効なのが「トピッククラスター」と呼ばれる設計方法です。1つのテーマに対して中心となる「ピラーページ」を作成し、そこに関連する記事を内部リンクで集約させます。

これによりGoogleからの評価が高まり、専門性や権威性が強化されます。ユーザーの回遊率が上がり、離脱率を下げられる点も大きなメリットです。

7.画像・ビジュアルの最適化

画像はユーザー体験の向上だけでなく、検索エンジンにも影響します。

画像には必ずalt属性を設定し、視覚的に伝わらない情報を補足しましょう。さらに、ファイルサイズを圧縮することでページの表示速度を改善できます。

また、他サイトとの差別化にはオリジナル画像やグラフ・図解の活用が有効です。視覚的に理解しやすいコンテンツはSNSでも拡散されやすく、被リンク獲得にもつながります。テキストだけでなく、ビジュアル面を整えることがSEOに直結するのです。

▼詳しく知りたい方はこちら

8.Core Web VitalsとUX改善

出典:Web Vitals の概要: サイトの健全性を示す重要指標

Googleはページ速度や操作性など、ユーザー体験(UX)を直接評価に反映するようになっています。

その代表が「Core Web Vitals」です。LCP(最大コンテンツの表示速度)、CLS(レイアウトの安定性)、INP(操作応答性)といった指標を改善することで、快適なサイト環境を提供できます。UXを意識すると直帰率が下がり、コンバージョン率の向上にもつながります。

見た目や内容だけでなく、使いやすさを徹底的に磨くことが今後のSEOでは不可欠です。

▼詳しく知りたい方はこちら

9.モバイルフレンドリー対応

検索の多くがスマホから行われる現代において、モバイル対応は最優先課題です。

GoogleはMFI(モバイルファーストインデックス)を導入し、スマホ向け表示を基準に評価しています。レスポンシブデザインで画面サイズに応じたレイアウトを実現することはもちろん、ボタンサイズや行間など細部のユーザビリティも重要です。

スマホで快適に閲覧できるサイトは直帰率を下げ、滞在時間を伸ばす効果があります。検索エンジンとユーザーの双方から評価されるため、早急に対応すべき施策です。

Googleのインデックス登録とランキングで、モバイル版のページを優先的に評価するしくみ。検索順位の判定には、これまではPC版のページが評価されていたが、2019年7月以降はモバイル版のページが優先的に評価されるようになった。(参考::モバイルファーストインデックス(MFI)とは-Google 検索セントラル)

10.良質な外部リンク・サイテーションの獲得

SEOの順位を大きく左右するのが外部からの評価です。

高品質な被リンクはGoogleに「信頼できるサイト」と認識される大きな要因になります。被リンクだけでなく、自社名やブランド名がSNSやニュース記事で自然に言及される「サイテーション」も評価対象です。

無理なリンク購入ではなく、良質なコンテンツを提供し、自然にシェアされる仕組みを作ることが大切です。広報活動やSNS運用と連動させることで、SEOとブランド力を同時に高められます。

▼詳しく知りたい方はこちら

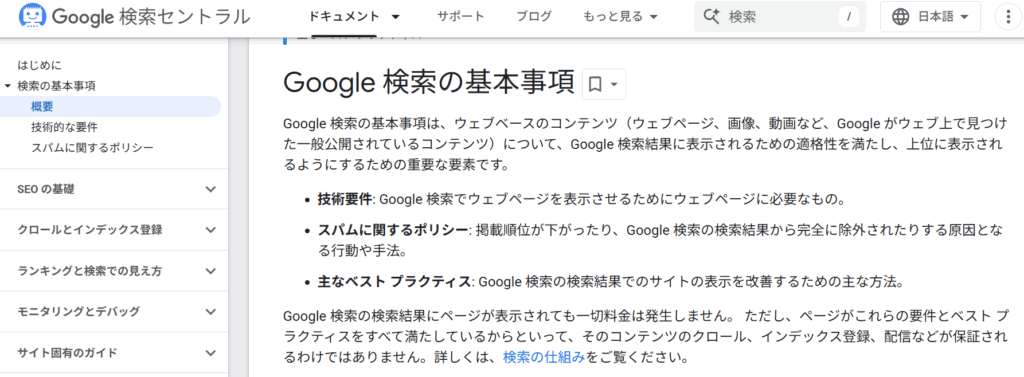

Google公式が示すSEOの基本姿勢

SEOで成果を上げるためには、まずGoogleがどのような理念を持ち、どのような基準で検索結果を評価しているかを理解することが欠かせません。Googleはユーザーファーストの哲学を掲げ、公式ドキュメントを通じて正しいSEOの方向性を示しています。

ここでは、その代表的な考え方やガイドライン、さらに検索順位が決まる仕組みを整理し、信頼性の高い情報源からSEOの基本を学んでいきます。

Googleが掲げる10の事実(ユーザーファーストの哲学)

Googleは「Googleが掲げる10の事実」という企業理念を公開しており、その中で一貫して「ユーザーファースト」を強調しています。検索エンジンは技術ではなくユーザーの利便性のためにあるという考え方です。

「ユーザーに焦点を絞れば他のものはみな後からついてくる」という一文が象徴的で、SEOも同様に、検索順位を操作する小手先ではなく、ユーザーに役立つ情報提供を第一に考えることが成功の鍵となります。

Google公式ドキュメントから学ぶSEO基本ガイド

Googleは公式に複数のSEO関連ガイドを公開しています。

これらを理解することは、正しいSEOの方向性を知るために欠かせません。

ウェブマスター向けガイドライン

ウェブマスター向けガイドラインは、サイト運営者が必ず守るべき基本ルールをまとめた公式文書です。

検索エンジンをだますための不正リンク獲得や、キーワードを不自然に詰め込むようなスパム的行為はペナルティの対象となり、最悪の場合は検索結果から除外されるリスクもあります。

逆に、ユーザーにとって有益で信頼できる情報を提供するサイトは長期的に評価されやすくなります。

つまり「Googleに評価されること=ユーザーに役立つこと」を意味しており、SEOに取り組む際の大前提として常に意識すべきガイドラインです。

SEOスターターガイド

出典:SEOスターターガイド

SEOスターターガイドは、Googleが初心者向けに公式で公開している入門書で、SEOの基礎を網羅的に解説しています。

タイトルタグの適切な書き方や見出しの整理方法、モバイルフレンドリー対応、サイト構造の最適化など、内部施策の基本が具体例とともに説明されています。初心者がまず読むべき教材であると同時に、経験者にとっても「基本を見直すチェックリスト」として有効です。

小手先の裏技ではなく、正しいSEOの方向性を学べる点が最大の価値です。

検索品質評価ガイドライン(E-E-A-T、YMYL)

検索品質評価ガイドラインは、Googleの検索評価者が実際に用いる判断基準をまとめた文書です。

特に重要なのが「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」で、これらを満たすコンテンツほど高く評価されます。さらに、医療・金融・法律など人生に大きな影響を与えるジャンルは「YMYL(Your Money or Your Life)」と呼ばれ、より厳格な基準で評価されます。

例えば、健康情報なら専門家の監修や信頼できるデータの引用が欠かせません。

SEOで上位を目指すなら、単なる文章量やキーワードではなく「どれだけ信頼できる情報を提供できるか」が問われるのです。

検索順位が決まる仕組み(クロール・インデックス・ランキング)

Google検索の仕組みは「クロール」「インデックス」「ランキング」という3段階のプロセスで構成されています。

この流れを理解することで、自社サイトがなぜ上位表示されるのか、あるいは表示されないのかを把握できます。

クロール(クローリング)

Googlebotと呼ばれる検索エンジンのロボットが、インターネット上を巡回して新しいページや更新されたページを発見します。

クローラビリティを高めるためには、内部リンクを整理し、サイトマップを送信して道しるべを用意することが有効です。逆に、複雑すぎる構造や孤立したページはクロールされにくく、SEO上不利になります。

▼詳しく知りたい方はこちら

インデックス

クロールによって取得されたページ情報は、Googleの巨大なデータベースに「インデックス」登録されます。

ここに登録されなければ検索結果には一切表示されません。重複コンテンツが多かったり、エラーページが放置されていたりするとインデックス率が下がるため、技術的な最適化やSearch Consoleでの確認が欠かせません。

▼詳しく知りたい方はこちら

ランキング

インデックスされたページは、数百以上のアルゴリズム要素に基づいて順位が決定されます。

コンテンツの質、被リンクの有無、ユーザー体験(サイト速度やモバイル対応など)が主な要因です。つまりSEOとは、このランキングの評価を高めるために、コンテンツ・外部評価・技術の3軸を総合的に改善していくプロセスなのです。

SEO対策のメリット・デメリット

SEO対策には、取り組むことで得られる大きなメリットがある一方で、注意しておきたいデメリットも存在します。

ここでは「広告費の削減・安定した集客・ブランド力向上」といった代表的なメリットと、「効果が出るまでの時間・専門知識の必要性・アルゴリズム変動によるリスク」といったデメリットを、それぞれ整理して見ていきましょう。

メリット

- 広告費の削減

- 安定した集客

- ブランド力向上

SEO対策は一度成果が出ると、広告のようにクリックごとに費用が発生せず、長期的にコストを抑えながら集客できます。

また、上位表示されることで安定した検索流入が見込め、継続的に見込み顧客を獲得可能です。

さらに検索結果で上位に表示されることは「信頼の証」となり、企業やサービスのブランド力を高める効果もあります。

デメリット

- 効果までのタイムラグ

- 専門的知識や継続運用の難しさ

- アルゴリズム変動などリスク

SEOは成果が出るまでに数カ月以上かかることが多く、短期間で効果を求める施策には不向きです。

また、検索意図の分析や内部施策など専門的な知識が必要で、継続的に運用するにはリソース確保も課題となります。

さらにGoogleのアルゴリズムは定期的に更新されるため、順位が急変するリスクがあり、安定した成果を出すには常に改善と見直しが欠かせません。

▼詳しく知りたい方はこちら

成功事例とよくある失敗パターンから学ぶSEO対策

SEO対策は正しく取り組めば大きな成果を生み出しますが、方法を誤れば効果が出ないどころかペナルティにつながることもあります。

ここでは、実際に成果を上げた成功事例と、ついやってしまいがちな失敗や危険な手法をあわせて紹介します。

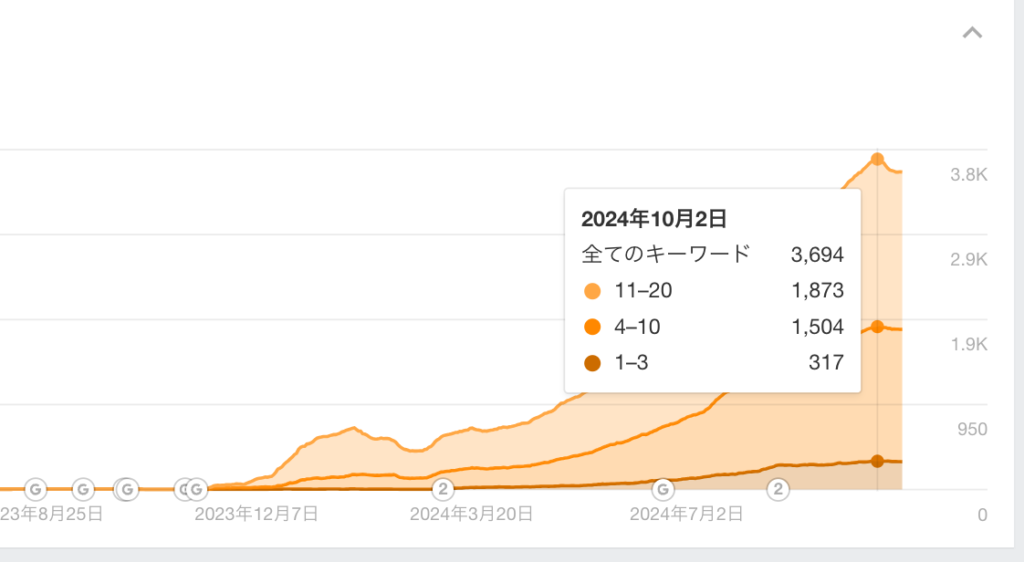

成功事例1、転職エージェントの月間CV数0→200件まで成長

立ち上げ当初は月間申込み数0件だった転職エージェントサイトが、1年間でCV200件・訪問者数40万へと急成長しました。主要キーワードで「転職サイト」「転職エージェント」など複数ワードで1位を獲得し、オーガニック流入を大幅に増加。

内部SEOの最適化や高品質コンテンツの継続発信に加え、被リンク獲得・広告運用・アフィリエイト導入を組み合わせ、安定した集客基盤を構築した成功事例です。

▼詳しく知りたい方はこちら

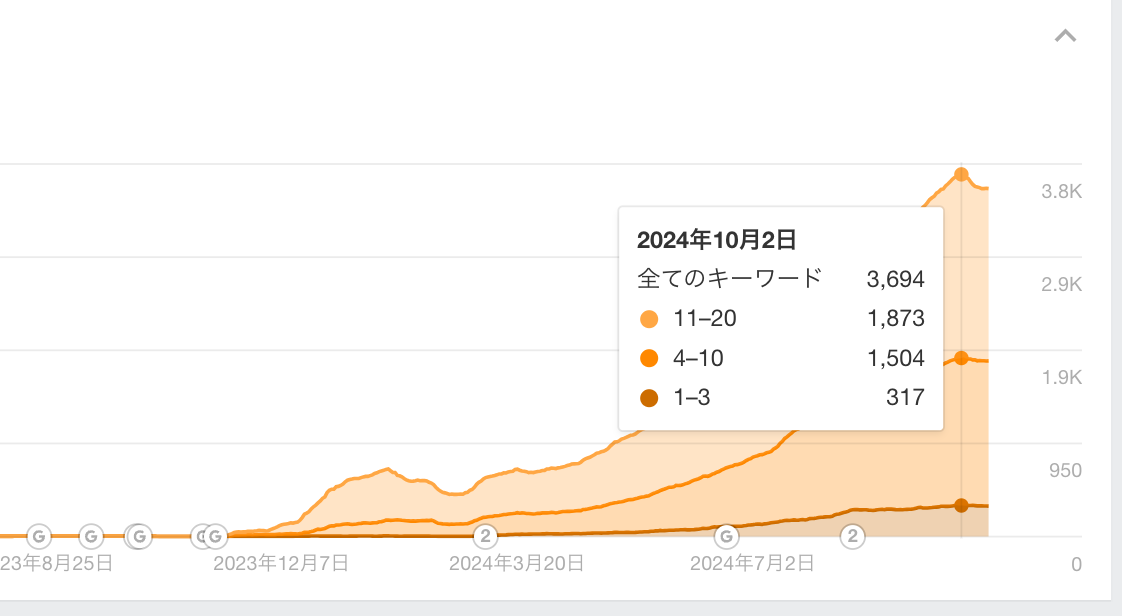

成功事例2、経理・労務系転職・求人サイトの集客月30件→220件まで成長

月間30件ほどだった申し込み数が、SEOと広告施策の強化により1年間で220件へ増加。

検索流入は月30件から100件へ拡大し、サイト全体の流入は80万訪問まで成長しました。内部SEOの改善や高品質コンテンツ発信に加え、SNS広告やアフィリエイトも導入。

さらにデータ分析と定例改善を繰り返すことで、短期間で安定的な集客基盤を実現した成功事例です。

▼詳しく知りたい方はこちら

よくある失敗・ブラックハットSEOの危険性

SEOで成果を出すには正しい施策を継続することが重要ですが、間違った方法や短期的な視点に陥ると逆効果になります。

- キーワード選定のミス:検索意図と合わず集客につながらない

- 質の低いコンテンツの量産:Googleから低評価を受ける

- 効果測定と改善サイクルの欠如:成果検証ができず停滞する

- 短期的な成果を求めすぎる:不自然な被リンク購入などに走りがち

- ターゲット読者の不明確さ:読者に響かない記事となり離脱を招く

これらは「ブラックハットSEO」と呼ばれる危険な手法にもつながり、ペナルティで順位を大きく落とすリスクがあります。

成功事例のように長期的な視点で正しく取り組むことが成果への近道です。

▼詳しく知りたい方はこちら

SEO対策にかかる費用と選び方

SEO対策を始める際に多くの企業が気になるのが「どのくらい費用がかかるのか」という点です。自社で運用すればツール費用や人件費が中心となり、外部委託すれば代理店や専門会社への支払いが発生します。どちらにもメリットと課題があり、自社の体制や目的に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。

ここでは、自社運用に必要なコストと、外部委託の相場感について整理していきます。

自社運用に必要なコストと主なツール費用

自社でSEOを運用する場合、人件費に加え、調査や分析に必要なツール費用が発生します。

代表的なものは「Ahrefs」「SEMrush」「ミエルカ」などで、月額数千円~数万円が目安です。さらに記事制作やデザインなどを内製する場合はリソース確保も必要です。短期的な費用は抑えられますが、専門知識の習得や継続運用体制が不可欠となります。

▼詳しく知りたい方はこちら

外部委託・代理店利用の価格帯と相場感

外部のSEO会社や代理店に依頼する場合、相場は月額10万~30万円程度が一般的で、包括的なコンサルティングや大規模な施策になると50万~100万円を超えるケースもあります。

記事制作単体で依頼する場合は1記事3万~10万円程度が目安です。プロのノウハウを活用できる点は魅力ですが、費用対効果を見極め、成果報酬型や月額固定型など契約形態を比較検討することが重要です。

▼詳しく知りたい方はこちら

SEO対策に関するよくある質問

最後に、SEO対策についての質問をまとめました。

Q. SEO対策とは何ですか?

SEO対策とは「Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)」の略で、Googleなどの検索エンジンで上位表示を狙うための取り組みを指します。

具体的には、ユーザーの検索意図に合った質の高いコンテンツ作成、サイト構造や表示速度の改善、外部からの評価を得る施策(被リンクなど)が含まれます。

目的は単に順位を上げることではなく、見込み顧客を集客し、最終的にコンバージョン(お問い合わせや購入)につなげることです。

Q. SEO対策は月々いくらかかりますか?

SEO対策の費用は依頼内容や業者によって大きく変わります。

記事制作や内部施策中心なら月額5万〜20万円程度、包括的なSEOコンサルや大規模な被リンク施策を含めると月額30万〜100万円以上になることもあります。

自社で運用する場合は人件費やツール代が主なコストです。重要なのは「費用対効果」であり、短期的な成果よりも中長期的な集客基盤を築く投資と考えることが大切です。

Q. GoogleのSEO対策のやり方は?

Google向けのSEO対策は、大きく「内部対策」「外部対策」「コンテンツ施策」の3つに分けられます。

内部対策ではサイト構造やHTMLタグの最適化を行い、外部対策では良質な被リンクやブランド評価を獲得します。そして中心となるのがコンテンツ施策です。

検索意図に沿った記事を作り、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を満たすことが重要です。小手先の手法ではなく、ユーザー第一の考え方が評価につながります。

Q. SEO対策は内製と外注、どちらがおすすめ?

自社に知識や人材があるなら内製化も可能ですが、成果を安定的に出すには専門知識と経験が必要です。特にアルゴリズム変化に迅速に対応するには外部のノウハウが役立ちます。外注では費用はかかりますが、プロによる戦略立案や改善提案が受けられる点がメリットです。理想は「基本は内製で対応しつつ、戦略や分析部分は外部の専門家にサポートしてもらう」というハイブリッド型の運用です。

Q. 広告とSEOどっちを優先する?

広告は即効性があり、短期間でアクセスを増やせます。

一方、SEOは成果が出るまで時間がかかるものの、長期的な資産として安定的に集客を生み出します。予算に余裕がある場合は両方を並行するのが理想ですが、限られたリソースであれば短期的な成果を狙う広告と、将来の基盤となるSEOをバランスよく取り入れるのがおすすめです。

短期的な売上目標と、中長期的な集客戦略を組み合わせて考えるとよいでしょう。

Q. SEOの効果はどのくらいで出る?

SEOの効果はすぐには出ません。一般的に3〜6カ月ほどで順位変動が見え始め、安定した成果が出るまでには半年〜1年程度かかるケースが多いです。

これはGoogleの評価が蓄積されるまでに時間がかかるためです。もちろん競合の強さやキーワードの難易度によって期間は変わりますが、短期的な視点ではなく「中長期的な投資」として取り組むことが成功への近道です。

Q. SEOと広告はどう使い分けるべき?

SEOと広告は「競合するもの」ではなく「補完し合うもの」です。

新商品やキャンペーンを早く告知したい場合は広告が適していますが、検索意図が明確なキーワードで継続的に流入を狙うならSEOが有効です。

広告で得られたデータをSEOのキーワード選定に活かしたり、SEOで集客できていない領域を広告で補ったりと、両者を組み合わせることで最大の効果が発揮されます。

Q. SEO対策をやってはいけないケースは?

SEO対策は万能ではなく、すべてのビジネスに必須とは限りません。

例えば短期間で結果を出したいキャンペーンや、ニッチすぎて検索需要がほとんどない商材では費用対効果が合わないこともあります。また、ブラックハットSEOのような不正手法はペナルティにつながり逆効果です。

SEOは「中長期的な投資に見合うか」を見極め、戦略的に取り入れることが重要です。

Q. AI時代にSEOはなくなるの?

ChatGPTなど生成AIの普及により「SEOは不要になるのでは」と不安視する声もあります。

しかし実際にはAIも検索エンジンも「良質な情報源」を必要としており、信頼できるコンテンツが消えることはありません。むしろAIが参照する一次情報や専門的な記事の重要性は増しています。

今後は「LLMO(生成AI最適化)」の視点も取り入れつつ、SEOと並行してAI時代に対応した情報発信を行うことが鍵となります。

まとめ

SEO対策は、アクセス増加とコンバージョン向上を同時に実現できる、長期的に価値のある施策です。しかし正しい知識や継続的な改善が必要で、自社だけで取り組むには限界を感じることも少なくありません。

弊社では、戦略立案から施策実行、効果検証までを一貫してサポートし、成果につながるSEOを実現します。SEOでの集客や売上向上に本気で取り組みたい方は、ぜひ一度ご相談ください。